こんにちは、すみれです!

栃木県埋蔵文化財センターの夏の企画展に行ってきました。

今回ご紹介するのは、文化財センターで出会った顔から国宝まで、私のお気に入りの土偶です。

縄文時代に作られているにも関わらず、現在にまで魅力を放ち続ける作品たちです。

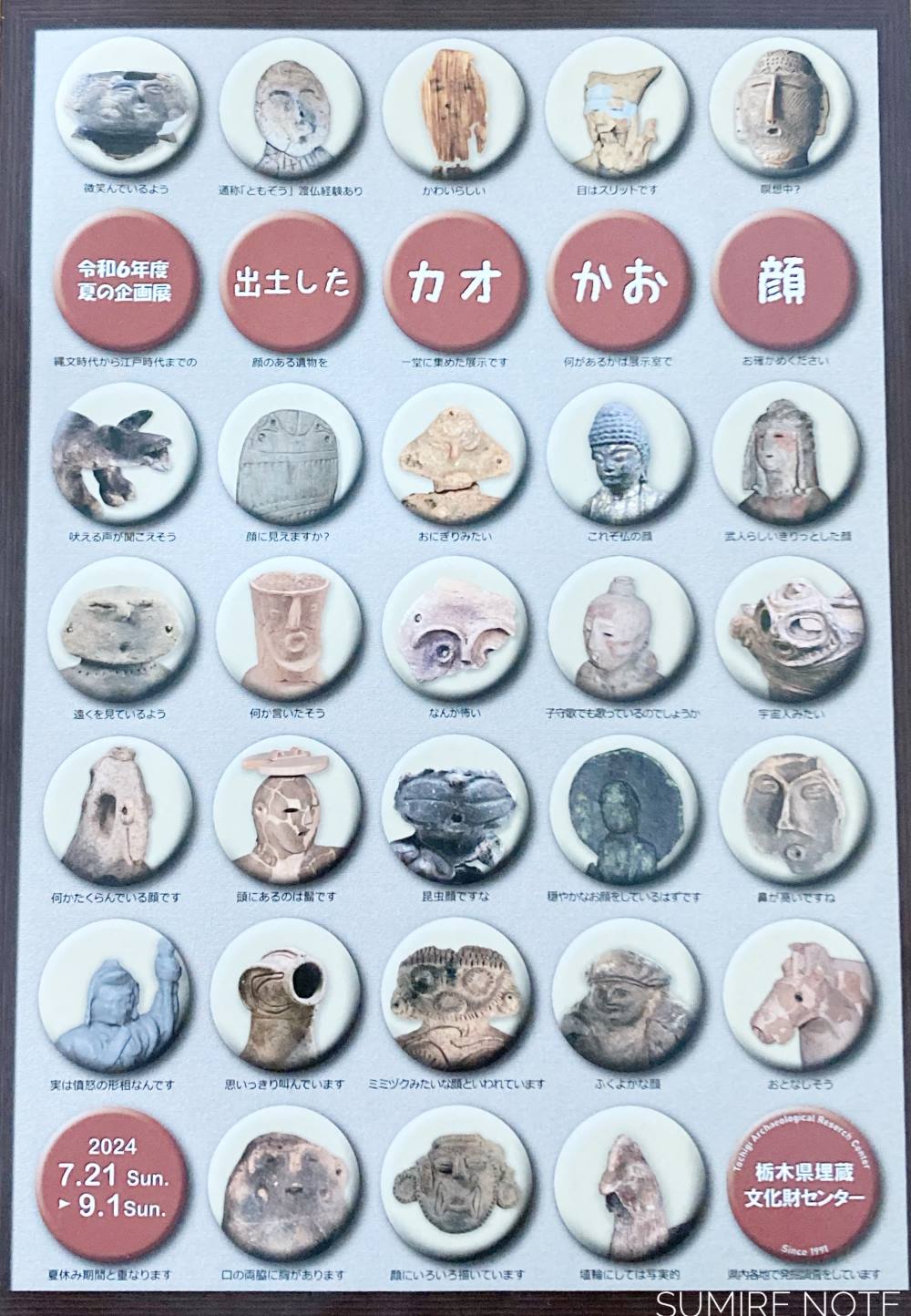

たくさんの顔!

栃木県埋蔵文化財センターでは、「出土したカオ・かお・顔」というテーマで、夏の企画展が開催していました。

遺跡から出土した遺物の中から、顔の表情が見られるものを集めた企画展です。

すみれのお気に入り「顔」ベスト3!

埋蔵文化財センターの企画展では、個性的な顔と出会えました。

私が気に入った顔を紹介したいと思います。

すみれさん

すみれさん埋蔵文化財センターの方に許可を頂いて、顔を撮影してきました!

第3位 人面付注口土器

こちらの土器は、縄文時代晩期に作られたものです。

土器に顔が付いているものです。

器に顔が付いていると思うと、ちょっと怖い気がします。

しかし、描かれている顔がとても穏やかです。

仏様のような顔で、癒されます。

第2位 ハート形土偶

展示されていたハート形土偶は、鼻がくっきりしていて、腰から下にかけて描かれている模様がステキでした。

ハート形土偶とは?

顔の形がハートの形をしている土偶のこと。

縄文時代の後期に作られ、主に関東から東北南部で出土しています。

群馬県の郷原遺跡から出土したハート形土偶は、高さ30.5㎝あり、国指定重要文化財に指定されています。

群馬県東吾妻町の交差点には、巨大なハート形土偶が設置されています。

第1位 人面付土版

見てください!この気が抜けた感じ!!

ゆるキャラを思わせる表情が、なんとも言えません。

縄文時代晩期に作られた土板です。

土版とは?

土版は、岩版ともに、呪術用やお守りとして使用されました。

縄文時代の末期、東北地方や関東地方を中心に出土しています。

土版は粘土、岩版は凝灰(ぎょうかい)岩や砂岩などの柔らかい石で作られています。

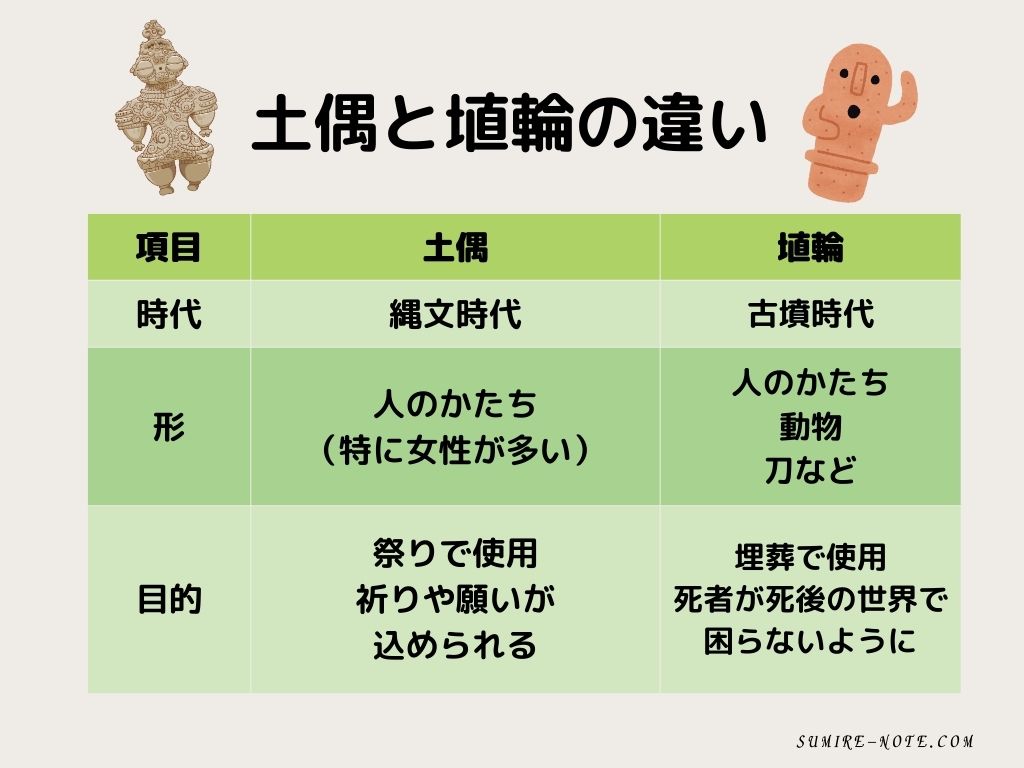

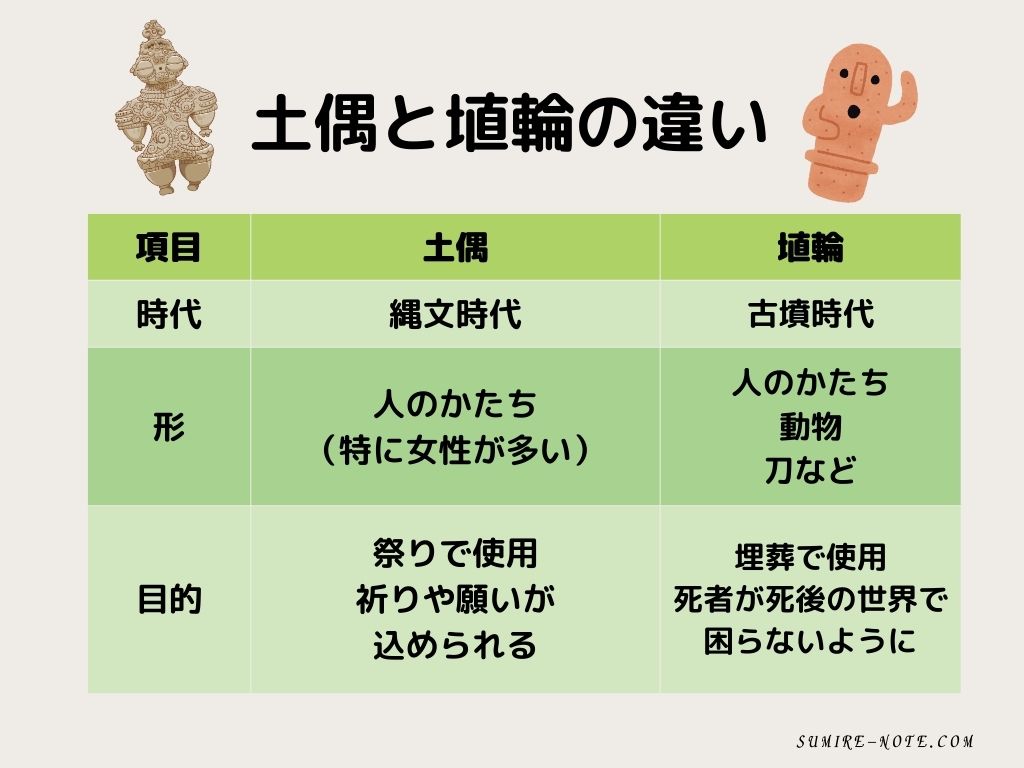

土偶と埴輪の違って?

土偶と埴輪の違いは、作られた時代や目的が異なります。

まず、土偶は縄文時代に作られています。

土でできており、人の形をしています。

多くは女性を型取り、乳房があり、お腹の膨らみを表現しています。

土偶は、子孫繁栄や五穀豊穰を願って作られました。

また、身代わりや魔除けの役割を担うこともあり、あえて体の一部が壊されます。

そのため、土偶は手足がない状態で見つかることが多いのです。

一方で、埴輪は古墳時代に作られます。

素焼きで、人の形以外にも、動物や刀、家具などの形があります。

亡くなった人が、死後の世界でも困らないように、古墳の周りに埴輪を置いたとされています。

国宝になっている土偶とは?

土偶の中でも、国宝に指定されているものは、これから紹介する5点のみです。(2024年9月時点)

いつか実物を見てみたいと思う、とても魅力的な土偶です。

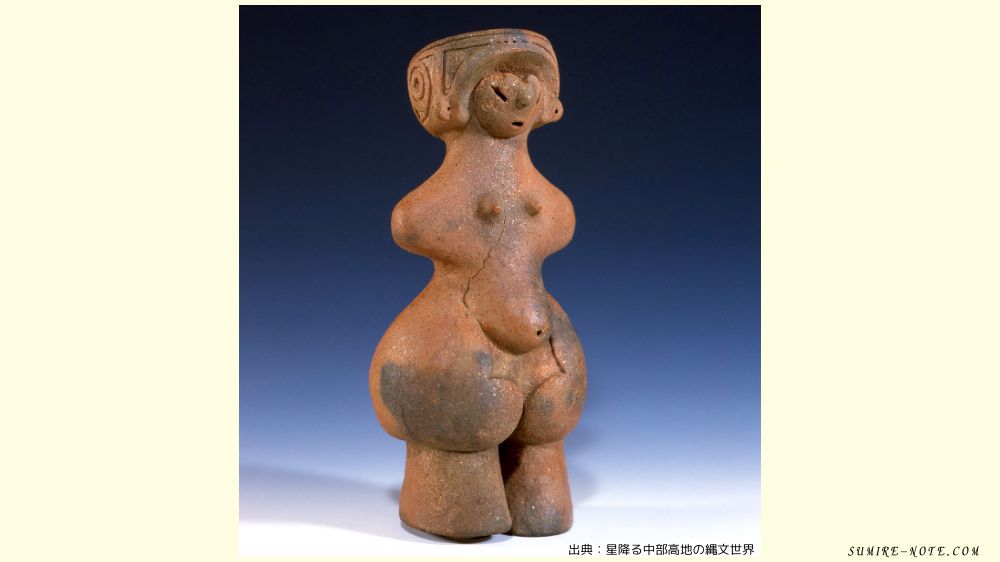

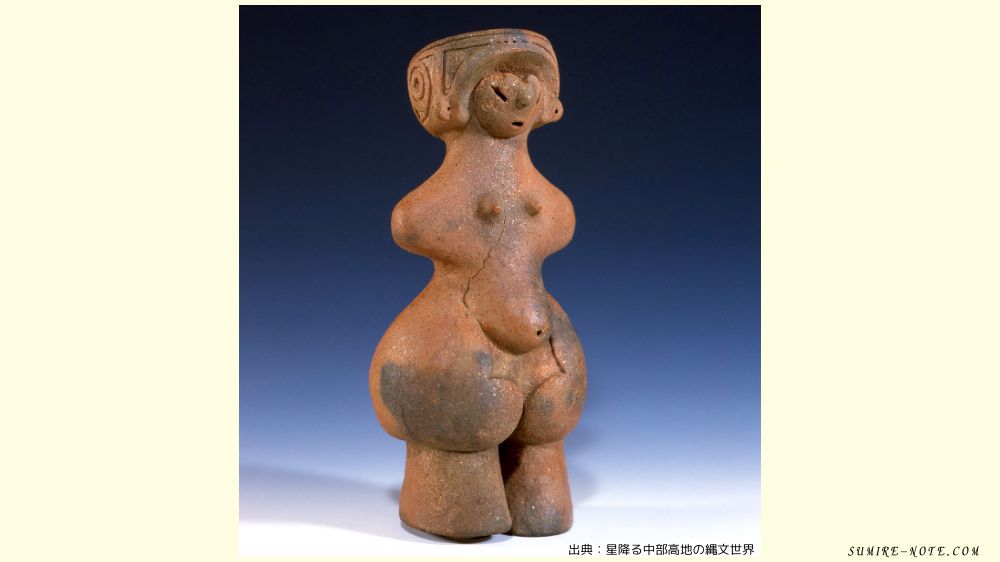

縄文のビーナス(1995年国宝指定)

縄文時代の出土において、初めて国宝に指定された土偶です。

お腹と下半身が強調されており、独特なフォルムをしています。

縄文時代は、住宅が集まる中心に広場が設置されます。

縄文のビーナスは、広場の中心部から出土しました。

多くの土偶がバラバラに壊されますが、縄文のビーナスは、横に安置されており、壊される様子が全くありませんでした。

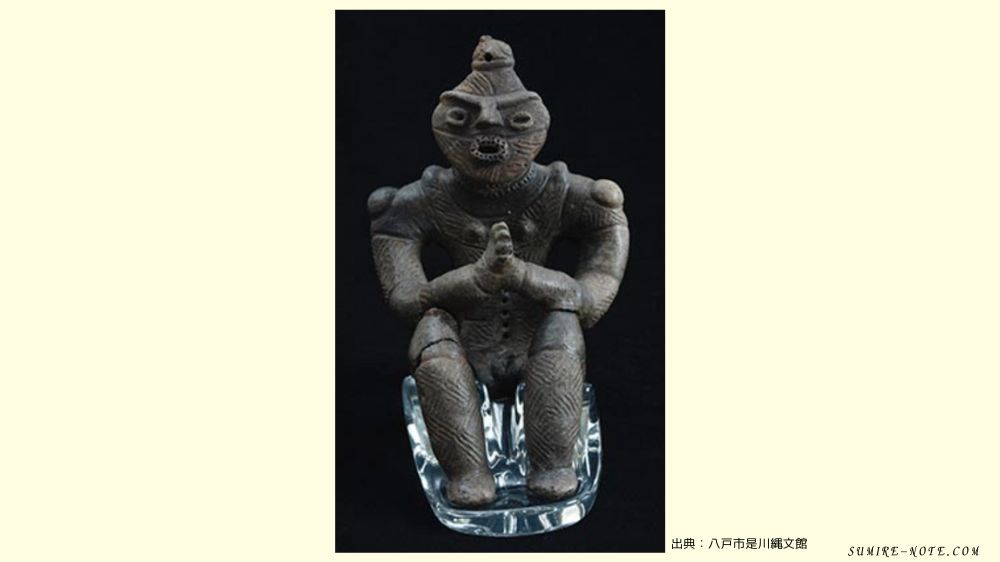

中空土偶(2007年国宝指定)

北海道函館市南茅部地区の著保内野(ちょぼないの)遺跡で出土された土偶です。

南茅部の「茅(カヤ)」と中空土偶の「空(くう)」をくっつけて、「(茅空)カックウ」という愛称で呼ばれます。

中が空洞な土偶である中空土偶の中で、最も大きく、高さ41.5㎝です。

顔立ちがはっきりしており、大きな肩とくびれた胴体が特徴的です。

合掌土偶(2009年国宝指定)

青森県八戸市の風張(かざはり)遺跡において、堅穴住居跡の壁に寄りかかるように出土しました。

座った状態で両腕を膝の上に置いて、両手で指を組んで合掌する姿から「合掌土偶」と呼ばれています。

体育座りをしている土偶は、全国でも珍しいです。

合掌土偶は、4つに割られましたが、天然のアスファルトで補修されており、大切に扱われていたと推測されます。

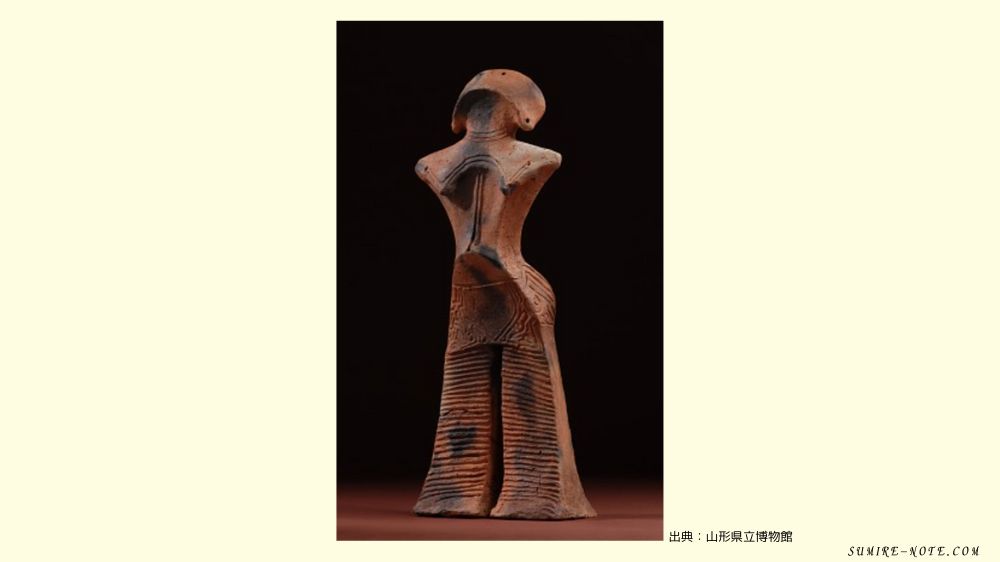

縄文の女神(2012年国宝指定)

形が残っている土偶の中でも、日本で最大の土偶になり、高さが45㎝あります。

山形県舟形町にある西ノ前遺跡から出土しました。

顔は上を仰ぐようで、表情はシンプルです。

腕がなく、上半身は横から見ると薄くスリム。

お尻は出っ張っていて、パンタロンを履いているように、足は裾広がりです。

均衡がとれて美しいところから、縄文の女神と呼ばれるようになった土偶です。

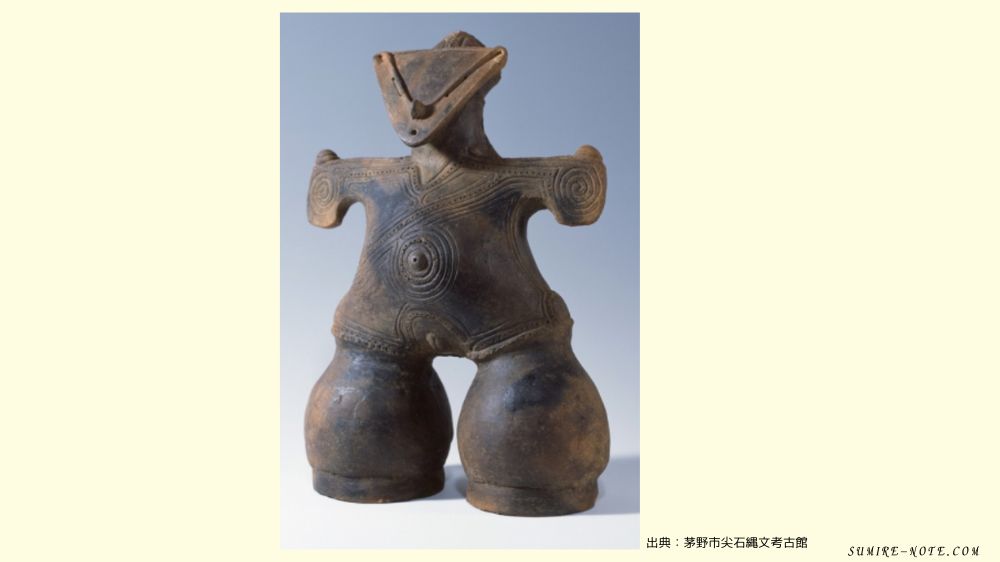

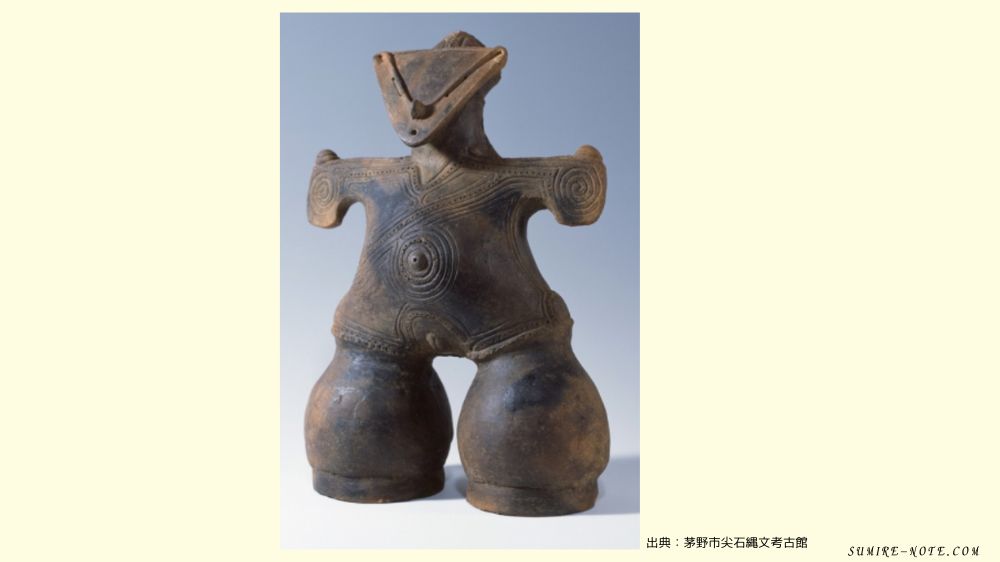

仮面の女神(2024年国宝指定)

長野県茅野市湖東(こひがし)の中ッ原遺跡から出土した大形土偶です。

高さ34㎝、重さ2.7㎏で、全身がほぼ残った状態で見つかりました。

逆三角形の仮面をつけたような姿から、仮面土偶と呼ばれる土偶です。

仮面の女神は、右足が胴体から離れた状態で出土しましたが、人為的に行われた可能性が高いそうです。

仮面の女神が埋められた目的は、はっきり分かっていません。

まとめ

- 遺跡から出土した遺品の顔に注目すると、推しの顔に出会える

- 土偶と埴輪の違いは、時代や目的が異なる

- 国宝に指定されている土偶は5点のみ(2024年9月時点)

土偶をながめていると、私たちの祖先の様子や思いを想像します。

美術品としても高く評価される土偶は、現代にも通用する美しさがあると思います。

生きている間に、国宝の土偶を実物で見たいものです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。