こんにちは、すみれです!

秋の晴れた朝方に、霧が出ることがあります。

でも、霧と靄(もや)はどう違うのでしょう。

今回は「霧と靄の違い」から、霧と靄に関わるお話をしたいと思います。

霧と靄(もや)の違いは、見通せる距離

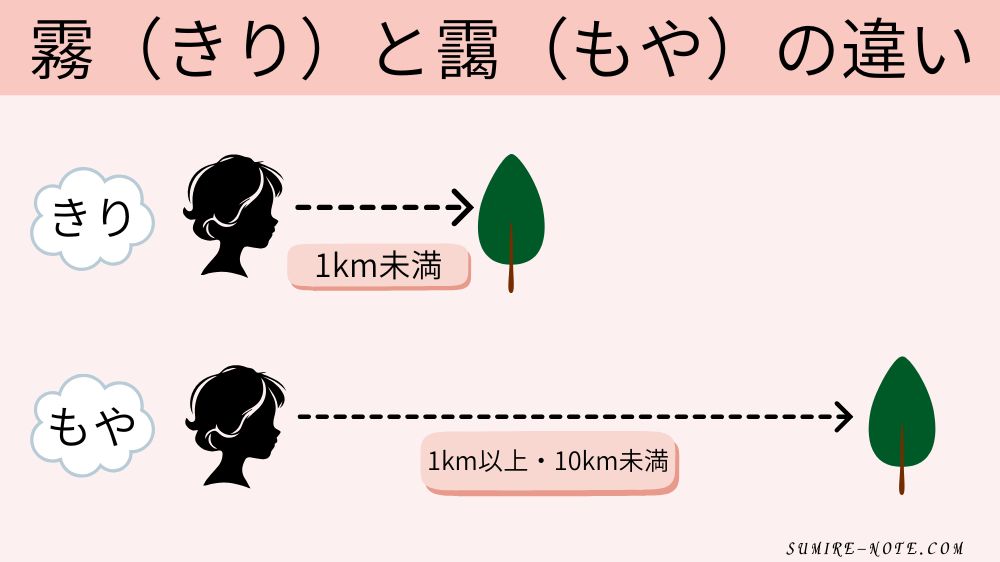

霧と靄では、見通せる距離が違います。

気象庁によると、霧は水平に見通せる距離が1km未満です。

また見通せる距離が、100m以下になると「濃霧」といい、気象庁から濃霧注意報が出ます。

一方で靄(もや)は、水平に見通せる距離が1㎞以上10㎞未満です。

つまり、霧と靄では、霧の方が、見通しが悪いのです。

なぜ霧ができるの?

霧ができるのは、大きく分けて2つの原因があります。

- 空気が冷やされる

- 水蒸気が増える

空気中の水蒸気が冷やされると、水蒸気が水滴に変わって、霧ができます。

冬の寒い日に、息を「はー」と出すと、息が白くなるのと同じです。

また、空気中の水蒸気の量が増えると、水滴ができる量が増え、同様に霧が生じます。

「①空気が冷やされる」と「②水蒸気が増える」が、同時に起こることもあります。

霧と靄の中身は同じ

霧も靄も、できているものは同じです。

空気中の水蒸気が集まってできた水の粒です。

霧や靄は、地上付近でできるものですが、それが空に浮かぶと雲になります。

霧の種類は?

発生状況によって、いろいろな霧があります。

代表的な霧について、ご紹介したいと思います。

放射霧

高気圧に覆われて、放射冷却により空気が冷やされてできた霧を「放射霧」といいます。

風が弱く、晴れた明け方に多く発生します。

1~3時間程度で消えてしまう霧です。

移流霧

温かく湿った空気が、冷たい地表や海面で冷やされてできる霧を「移流霧」といいます。

放射霧とは異なり、曇った日でも発生して、長時間停滞することも。

そのため、飛行機や船舶の運航に影響を及ぼします。

蒸発霧

温かい水面に、冷たい空気が接すると起こる霧が「蒸発霧」です。

お風呂の水面にできる湯気、川面にできる霧も、同じ原理で生じています。

霧は秋に多い

霧は春や夏にも発生しますが、秋に多いといえます。

その理由には、いくつかあります。

- 秋は移動性の高気圧に覆われて、夜間によく晴れる

- 放射冷却により、地表付近の熱が奪われる

霧が発生するのは、日本の内陸部は秋が多いですが、北部や山間部では夏が多いです。

霧は季語になる

霧は単独で季語になり、使用される季節は「秋」です。

一方で靄(もや)は、単独では季語になりません。

しかし、「冬靄」「寒靄」となると、冬の季語になります。

「冬靄(ふゆもや)」→冬の日にたちこめる靄

「寒靄(かんあい)」→冬靄と同様

靄(もや)という漢字

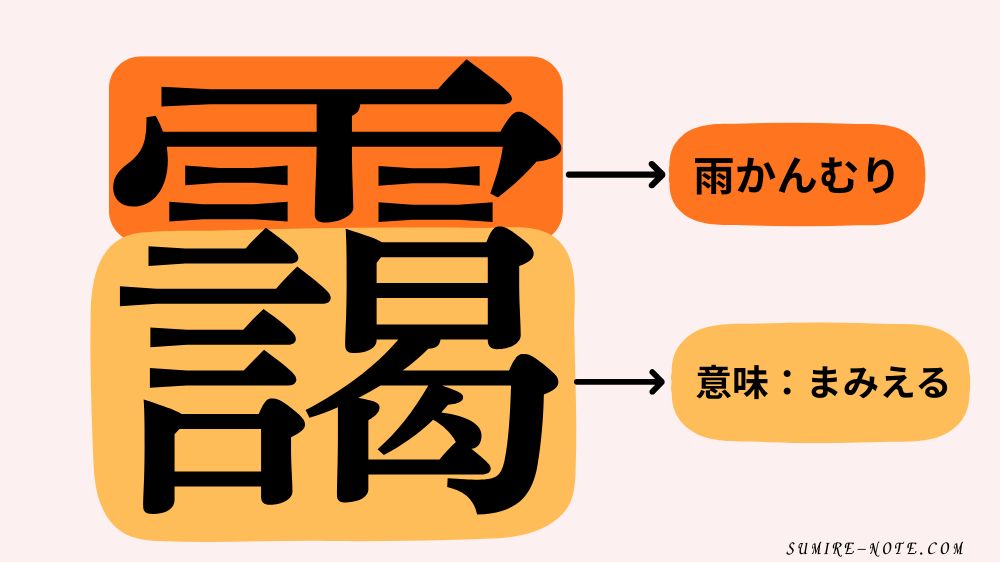

靄(もや)という漢字を大きくすると、上記のように構成されています。

靄は、雨冠に「謁」です。

「謁」には、目上の人に会うことを示す「まみえる」という意味があります。

謁見(えっけん)の「謁」です。

話を戻して、靄の音読みは「アイ」となっています。

「靄靄」は「もやもや」とは読みません。

「あいあい」と読みます。

雲やもやが集まって、たなびく様子を意味します。

まとめ

- 霧と靄(もや)では、霧の方が見えにくい

- 霧には移流霧、放射霧など種類がある

- 霧は単独で季語になり、靄は単独では季語にならない

晴れた明け方に霧が出ると、秋になったなと感じます。

霧や靄を眺めながら、いろいろと物思いにふける今日この頃です。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。